学龄前宝宝在经过快速发育的幼儿期之后,生长速度有所减慢,然而为其提供优质的营养仍不容忽视。当前儿童营养不良和肥胖成为较为严重的营养问题,为孩子提供全面营养,帮助孩子培养良好的饮食习惯不容忽视。5·20中国学生营养日,让我们一起来关注学龄前宝宝的膳食营养。

中国儿童营养现状

根据卫生部于2012年发布的《中国0-6岁儿童营养发展报告(2012)》,改善儿童营养仍然面临着困难和挑战。一方面,儿童营养状况存在显著的城乡和地区差异,2006年卫生部调差显示,中、西部地区儿童低体重率和生长迟缓率约为东部地区的2-3倍。另一方面,儿童超重和肥胖问题逐步显现,2005年,城市和农村5岁以下儿童的超重和肥胖发生率分别为5.3%和3.9%;2010年,城市和农村分别升高到8.5%和6.5%。

不论是营养不良,还是肥胖,究其根源都跟孩子的一日三餐有着莫大的关系。

中国儿童三餐营养失衡

人体对一日三餐的摄入量中,早餐的能量占总量的25%至30%,午餐占40%,晚餐占30%。对处于生长期的孩子来说,只有这样才能满足一天的营养需求。

但在生活中,尤其是在城市的孩子,“早餐被省略、午餐在流浪、晚餐太丰盛”已成常态,营养失衡明显。据调查显示:现在中小学生一天的能量摄入中,晚餐为41%,早餐为20%,午餐为30%。

三餐的失衡分配再加上不良的饮食习惯,是导致孩子营养状况不加的主要原因。

学龄前儿童饮食指南

从学龄前儿童的身体状况来说,“一日三餐两点”制是最好的。

学龄前儿童胃容量小,肝脏中糖原储存量少,又活泼好动,容易饥饿。应该通过适当增加餐次来适应学龄前儿童的消化功能特点,所以以“一日三餐两点”制为宜。

通常情况下,早餐提供的能量约占30%(包括上午10点的加餐),午餐提供的能量约为40%(含下午3点的午点),晚餐提供的能量约占一日的30%。妈妈在给小朋友进行膳食安排时,不妨牢记四个学龄前宝宝饮食原则:

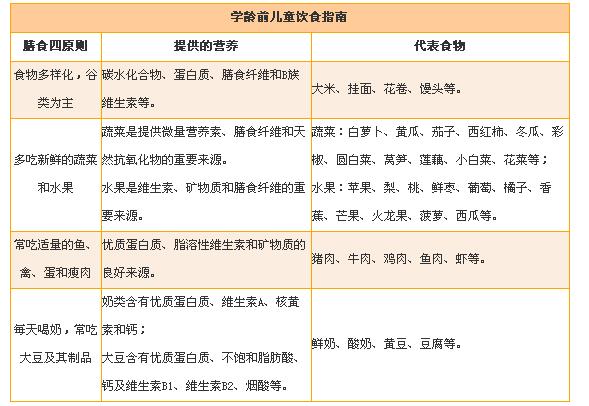

1、食物多样,谷类为主;

2、多吃新鲜蔬菜和水果;

3、经常吃适量的鱼、禽、蛋、瘦肉;

4、每天喝奶,常吃大豆及其制品。

具体内容可以参考下面表格:

营养重要,习惯更重要

与婴幼儿期相比,学龄前的儿童生长速度减慢,各器官持续发育并逐渐成熟。父母在供给孩子所需的足够营养之时,更要帮助他们建立良好的饮食习惯,为其一生建立健康膳食模式奠定坚实的基础,这也是学龄前儿童膳食的关键。

挑食、偏食是现在许多学龄前儿童存在的问题,要想避免或改善这种习惯,父母在日常生活中就要做好榜样,善于引导,培养宝宝良好的饮食习惯。家长们不妨看看下面10个学龄前宝宝饮食习惯指南。

1、合理安排饮食,一日三餐1-2次点心,定时、定点、定量用餐。

2、饭前不吃糖果、不喝汽水等零食和饮料。

3、饭前洗手,饭后漱口,吃饭前不做剧烈运动。

4、养成自己吃饭的习惯,让孩子自己使用筷子、匙,既可以增进孩子进食的兴趣,又可以培养孩子的自信心和独立能力。

5、吃饭时要专心,不要在吃饭时看电视或玩耍。

6、吃饭应该细嚼慢咽,但也不能拖延时间,最好能在30分钟内吃完。

7、家长不要一次给孩子盛太多的饭菜,先少盛,吃完后再添加,以免养成剩菜剩饭的习惯。

8、不要吃一口饭喝一口水或经常吃汤泡饭,这样容易稀释消化液,影响消化和吸收。

9、不挑食、不偏食,在许可范围内允许孩子选择食物。

10、不要用食物作为奖励,避免诱导孩子对某种食物的偏好。

粤公网安备 44010602007935号

粤公网安备 44010602007935号