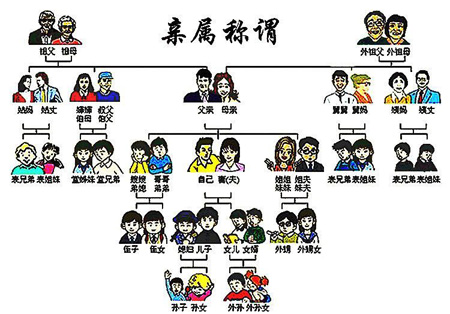

“如果你妈妈只有一个妹妹,请问你爸爸的连襟的外甥是谁?”昨天,在一堂兴趣课上,某小学四年级语文老师吕静提出这样一个问题,学生们的答案五花八门,张冠李戴的称谓令吕静哭笑不得。

现象 不少独二代子女“六亲不认”

吕静说,之所以节后第一天就给孩子出这道“考题”,源于中秋节当天遇到的一件事。她丈夫的侄女一家三口来走亲戚,在妈妈的授意下,四岁的孩子开口向她和丈夫叫:“爷爷、奶奶好。”吕静听起来倍感别扭。“我丈夫的侄女的孩子应该叫我外婆,可四岁的孩子直呼奶奶,叫我丈夫爷爷,对我的女儿叫姑姑。” 吕静说,她发现这个问题,给孩子纠正。可是家长从孩子会说话时,就只教了孩子说“爷爷、奶奶。”即使是侄女的母亲,孩子也叫奶奶(应该叫姥姥或外婆),孩子对两个奶奶的唯一区别,就是“西安的奶奶”、“外地的奶奶。”

发现这个问题后,吕静在小区里对10名5到11岁的孩子进行调查,发现不少孩子都弄不清亲戚之间的称谓。一名8岁的女孩,对亲戚中的男人一律叫叔叔,女人全部叫阿姨。10岁的男孩对婶婶叫阿姨,还有的孩子,经常把爸爸的弟弟和妈妈的弟弟都称作叔叔,把爸爸的妹妹叫做阿姨。

“我在兴趣课上提出这个问题后,全班50个孩子全都在翻字典,查什么叫做连襟,但最终搞明白这个问题答案的只有12人”。吕静老师说,这些亲戚关系和称谓问题,孩子们搞不清楚,问题还是出在大人身上,孩子们平时很难接触到这么多的亲戚,有的孩子父母就是独生子女,本身就没有那么多亲戚。还有很多孩子的家人在称谓上就是错的或者简化的,比如把表哥、堂哥和姐夫都统一叫做哥哥,还有些家庭同辈亲戚之间都直接叫名字,这让孩子根本没有学习称谓与亲属关 系的大环境,应该引起人们重视。

调查 一些宗亲称谓正在慢慢消失

记者在对西安市社会科学院民俗文化研究中心相关专家的采访中了解到,对于第一代独生子女而言,一些亲属称谓已经在逐步失去,由于他们的平辈中没有兄弟姐妹,那么在晚辈中他们也就没有了侄子、侄女和外甥、外甥女。对于独生子女一代的父母而言,如果生育的是独生子,后代中不会出现外孙和外孙女,自己 不会成为外祖父母。如果生育了独生女儿,后代中不会出现孙子和孙女,自己也不会成为祖父母。

而对于第二代独生子女,从父亲方面看,他们没有伯伯、叔叔和姑母。从母亲方面看,他们没有舅舅、姨妈,相应也就没有舅母和姨父。如果丈夫和妻子都是独生子女,对于丈夫而言,由于妻子没有兄弟姐妹,丈夫自然就没有大舅哥和小舅子,也就没有大姨子、小姨子;对于妻子而言,则没有了大姑子、小姑子。

专家 要为子女后代保存传统文化根基

“独生子女家庭越来越多,传统称谓相应变少,不少人把很多原来有敬意的称谓简化了。”陕西师范大学西北方言与民俗研究中心专家说,宗亲称谓的问 题看起来很复杂,其实包含有很多民俗和传统文化的东西。例如,陕西方言中“大大”(dada)指父亲的弟弟或者比自己父亲年龄小的叔叔辈。传统上,陕西人把爸爸的哥哥叫大伯(bei),二伯,把自己的爸爸叫大(da,读二声),把爸爸的弟弟叫大大,如果自己的爸爸排行老大,则把自己的爸爸叫伯(bei,读二声)。“这些宗亲称谓把一个民族一个家族凝结在一起,虽然比较复杂,但却有明确的指向性,如果统称为叔叔阿姨,很可能造成误解。”专家表示,80后、 90后的年轻人成家后,如果夫妻双方都是独生子女,符合政策的可以生第二胎,那么这些直系的称谓就又恢复了。目前已有不少人开始关注到宗族称谓消失的问题,有些人开始重修族谱,通过族谱修订,让孩子们重新了解家族称谓,让这些宗亲称谓不断地保存和发扬下去。”

粤公网安备 44010602007935号

粤公网安备 44010602007935号