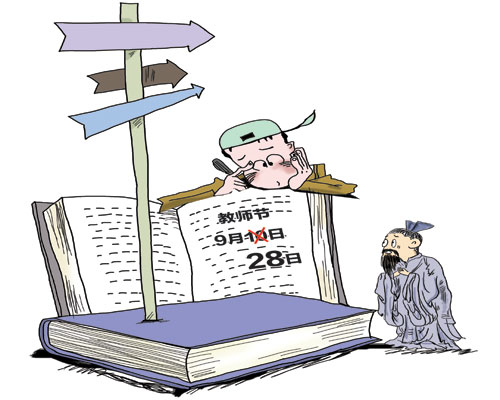

日前,国务院法制办公布了“教育法律一揽子修订草案”的征求意见稿,其中明确,教师法的第六条“每年九月十日为教师节”拟修改为“每年9月28日为教师节”。9月28日,是中国教育家孔子的诞辰日。

教师节已有29个年头,要改动自然会引发公众不同意见,想让大家都接受,需要一个站得住脚的理由。中国修改教师节的最大理由,就在于教师节需要一个符号,能让我们将与教育、教师有关的理念和实践,通过特定的人格形象表达出来。比如,“端午节”表达的是爱国情怀和忠诚的价值观,其人格化形象是伟大的爱国主义诗人屈原。遗憾的是,人类节日的内在机理在中国教师节中,并没有得到体现。一个在美国都被作为教师节符号的中国伟大先人却在自己的祖国被“闲置”了,这岂不是毫无道理的资源浪费?

教师节选择孔子,并不像许多人认为的是因为孔子是儒家文化的创始人,对中国文化的发展绵延居功至伟。如果纯粹从贡献上看,中国文化并非儒家一统,而是诸子百家各有其功。为人津津乐道的中国模式,其核心要素就是政府及其作用,这无可争议是法家的贡献,而根据美国已故著名汉学家费正清的说法,中华文化对人类文明的最大贡献之一就是政府形式。至于哲学思辨的深刻,老子更显突出,据说美国出版中国著作的版本包括再版,最多的就是《道德经》。兵家代表作《孙子兵法》则在全球军事思想和战略战术领域占居无可动摇的崇高位置。如此等等,不胜枚举。

中国人把孔子尊崇为“至圣先师”,有着繁复的理由,无须赘述。但有一条不能不说,而且正是这一条才使得孔子在世界范围被推崇为最有贡献的教育家之一,甚至去掉“之一”也不为过——那就是孔子在人类历史上最早提出并实践了“有教无类”教育理想,同时独立提出并实践了“因材施教”的教学原则。

在孔子的年代,全世界几无例外,教育都是上层人士才能享受的特权,即便到了以知识经济为特征的21世纪,人类仍未彻底解决所有人平等享有教育权利的难题。如果说中国文化曾经领先世界,那么以公平为旗帜的教育理念和教育制度的领先应该是最明显且无可争议的,而孔子就是最先举起“教育公平”大旗的旗手。

孔子提出的“因材施教”及其教学方法论价值同样得到世人的公认,但人们往往将其归入“工具性”范畴,未能发现“因材施教”同样关涉教育基本理念,并同“有教无类”一起,为建构教育科学提供了重要构架。如果说“有教无类”要求所有个体无差别的受教育权利,那么“因材施教”则要求在教学过程中注意受教育者内在的个性差异。宏观层面的社会权利无差别和微观层面的人格差别性,这一对看似对立,实为互补的概念及其内含的张力,构成教育科学基本问题的一个具体面相:为了避免权利差异,国家需要一视同仁地为所有公民提供受教育机会,而从个人先天禀赋的不同出发,又要求个性化的教育内容和方法。这一悖论式的难题不要说当下中国尚未解决,就是发达国家也没有完全解决:公立学校保证了学生的受教育权利,但缺乏个性,而私立学校虽能提供更多个性化教育,但在“一视同仁”的意义上,仍然愧对贫寒家庭的孩子。

爱因斯坦说过,提出问题的人比解决问题的人更伟大。孔子就是一个最早提出教育核心问题,并尝试解答问题的“至圣先师”。以孔子为中国教师节及其传递的理念与价值观的人格化象征,不仅表明中国人不忘传统,感恩先人,更表明中国教师始终牢记“有教无类”的宗旨,对所有学生给以一视同仁的关心和教诲,牢记“因材施教”的原理,探索最适合学生个性发展的内容和方法,而且时时都在提醒中国教育科学界乃至整个教育界要在解答“差别与无差别”悖论上,作出有全球价值的开拓和创新,重现当年领先的辉煌。据此而论,以孔子诞辰日为中国教师节可谓“善莫大焉”。

粤公网安备 44010602007935号

粤公网安备 44010602007935号