现状:三无食品发霉还卖

近几年来,儿童食品伤害事件不断,从劣质奶粉造成的“大头娃娃”,到中国预防医学科学院的“儿童营养食品”检验报告,有1/3的食品根本没有达标的营养成分。儿童食品安全问题不断出现,引起人们高度警惕。农村是一个巨大的儿童食品消费市场,在食品安全卫生的“链条”上,市场准入、市场监管、市场规范、食品安全意识等,都处于薄弱环节,农村儿童食品安全正成为愈演愈烈的隐患。

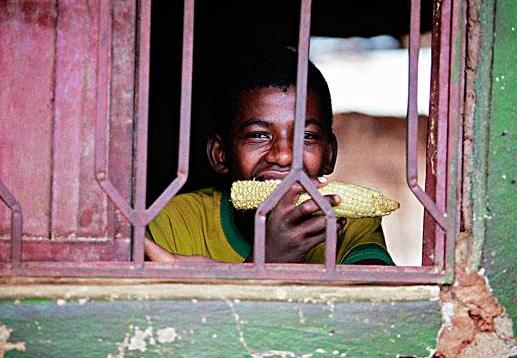

镜头一:某小学大门外,七八个小学生围在3个小摊前,争相购买一些花哨的小食品。食品包装非常简单,大多数没有食品配料表,没有生产日期与保质期。挨着学校的一家商店还销售自制饮料,5角一杯,这些儿童小食品质低价廉,吸引不少孩子光顾。

镜头二:一游街串巷小贩向人介绍他卖的东西便宜,符合农村“特色”。在他的货箱内,散装糖果已粘在了一起,还有已经融化变形的棒棒糖,红枣已烂得发霉。所有这些混装食品上都没有任何商标。

镜头三:某学校内的一个小卖部,五六个学生正在买零食。小卖部柜台上一个盆子里放了好几个削过的烂桃子,几个敞开的油腻腻的塑料袋里装着油炸膨化食品。

镜头四:一位8岁的农村小学生,下课时间在学校门口花一角钱买了一根辣条,半个小时后,出现肚子疼、呕吐腹泻症状,及时被老师送往卫生所,打了两瓶点滴后,才脱离危险。

记者在调查中发现,经济条件差是低劣儿童食品在农村有市场的主要原因。农村孩子零花钱不多,但又喜欢购买小食品,这便给那些质量差、包装不规范的儿童食品提供了较大“商机”。

面对这些低劣儿童小食品,家长们是什么态度呢?记者发现,大多农村家长都采取放任的态度,认为只要吃了不生病,就没有多大关系。甚至一位村民的回答是:“不干不净,吃了没病。”也许,正是农村家长的这种态度,放任纵容了劣质食品在农村市场上横行无阻。

采访中几个摊贩透露,这些食品都是小商品市场批发来的。这样的食品价格很低,孩子喜欢。比如100袋的大包装,折算后为每小袋6分钱,卖给孩子两毛一袋或三毛两袋都很划算的。调查显示,农村市场经销的食品中55%来源于流动摊贩,而且多是散装食品,其中散装糕点、散装熟食、散装干果的比例达到45%;20%的包装食品没有标明保质期;30%的店主对过期食品选择降价销售。

低质儿童食品盛行有“温床”

农村食品安全环境本来就不尽如人意,农村儿童食品安全更是其中的敏感话题。目前,农村儿童食品虽然已经引起社会各界的关注。但要净化农村儿童食品市场,就要找到内在原因,然后标本兼治。有专家对农村食品市场进行了深刻的调查,分析农村食品质量低劣的主要原因,大致可分为以下几点:

第一是,食品生产厂家、批发商、零售商之间的利益链条。众所周知,一些小企业、“三无”小作坊自身无市场竞争优势或生产的根本目的就是为了造假谋利,他们瞅准农村市场“需求”,积极解决供需矛盾,大量生产价低质劣的“三无”产品充斥农村市场;批发商在从厂家进货时也是只图价格便宜,适销对路,哪管是否有益健康;大部分零售商在批发商处进货时,只看价格的高低。从而使厂家、批发商、零售商之间达成了“共识”,利益的链条一环扣一环,逐步演变成了伤害农村儿童健康的食品供销链。

第二是,农村儿童家长的安全消费意识不强,在一定程度上畅通了价低质劣农村儿童食品的流通。现在的孩子都是宝贝,在家中备受关注。一方面不少农村村民居住地离城镇较远,家长疼爱孩子总爱给上一点零钱,家长认为钱不多,买一些便宜的小食品吃也出不了事,家长的这种想法潜移默化地影响着孩子的消费习惯;农村村民购买食品时也存在既不查验相关证照,又不索要购物发票,只图价格便宜的思维模式,致使一些“三无”食品、过期食品以及被城市市场拒之门外的不合格儿童食品迅速流向农村市场。

第三是,市场监管有待加强。在调查的80户零售业主中,农村集贸市场的食品经营户90%以上有营业执照;学校周边的40户小商小贩中有照率占45%,而农户自家经营的小商店几乎没有任何手续。

粤公网安备 44010602007935号

粤公网安备 44010602007935号